Durante la Seconda Guerra Mondiale, le tranquille località di Vallombrosa e Saltino, immerse nelle montagne toscane, divennero rifugi vitali per molte famiglie e individui in fuga dai pericoli e dal terrore del conflitto mondiale. Queste comunità, celebri per la loro bellezza naturale e la loro storia millenaria, si trasformarono in scenari di operazioni militari e attività di resistenza, simboli di resilienza e umanità in tempi estremamente difficili.

Questo articolo ricostruisce alcune avvenimenti ed esperienze a Vallombrosa dal 1943 al 1944 grazie al testo di Nicola Wittum ‘Saltino e Vallombrosa nella Seconda Guerra Mondiale’ e le testimonianze da lui raccolte.

Vallombrosa, con la sua antica abbazia benedettina risalente all’XI secolo, era già nota per la sua importanza spirituale e culturale prima dell’arrivo della guerra. Situata tra le foreste secolari che la circondano, l’abbazia non solo fungeva da luogo di preghiera e riflessione, ma divenne anche un rifugio per molti rifugiati e sfollati. I monaci benedettini, custodi dell’abbazia, giocarono un ruolo cruciale nell’offrire cibo, alloggio e sostegno morale a coloro che cercavano protezione durante i periodi più difficili della guerra e tennero una cronaca dettagliata degli eventi durante la guerra. Registarono non solo le notizie internazionali, ma anche gli avvenimenti locali, documentando l’impatto diretto dell’armistizio dell’8 settembre 1943 e l’inizio dell’occupazione tedesca nella regione.

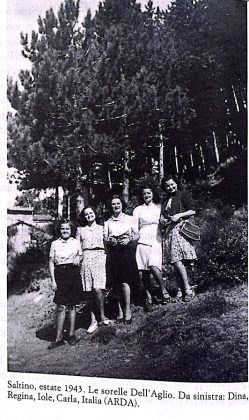

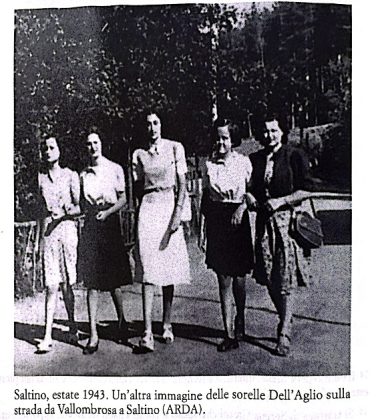

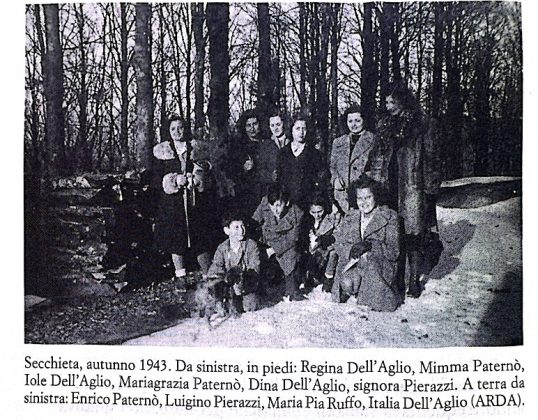

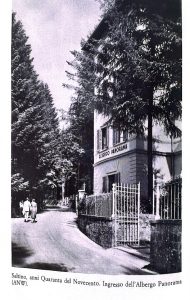

Anche Saltino divenne un rifugio per diverse famiglie, tra cui quelle di Regina Dell’Aglio e Inge Wittum, che cercarono sicurezza lontano dalle città più esposte ai bombardamenti. L’Hotel Panorama, gestito con dedizione dalla signora Fede Balestri, divenne un punto di accoglienza cruciale per molte famiglie e individui, offrendo un ambiente sicuro e confortevole lontano dalle città più esposte ai bombardamenti e alle incursioni aeree.

Regina Dell’Aglio descrisse la sua esperienza come rifugiata a Saltino, sottolineando la vita quotidiana segnata dalla costante minaccia delle vicende belliche. Lei e altri residenti apprezzavano enormemente la protezione offerta da figure come la signora Fede Balestri, che garantiva un ambiente di sicurezza e conforto durante un periodo così tumultuoso. Tra gli individui che cercarono rifugio a Vallombrosa e Saltino c’era anche Inge Wittum, una giovane donna tedesca di origini ebraiche. Inge era fuggita dalla Germania nazista per sfuggire alla persecuzione antisemita e trovò rifugio a Vallombrosa, dove visse sotto falsa identità per evitare di essere scoperta dalle forze occupanti. La sua storia rappresenta un esempio toccante di resilienza e coraggio in tempi di grande pericolo. Inge si integrò nella comunità locale, contribuendo come poté alla vita quotidiana e nascondendo la sua identità per proteggere sé stessa e coloro che la ospitavano.

Attività di resistenza. L’occupazione tedesca portò a Firenze e nelle aree circostanti un clima di repressione e controllo militare severo. Tuttavia, la risposta non si fece attendere: gruppi di partigiani e altre formazioni iniziarono a organizzarsi per contrastare l’occupazione attraverso azioni di sabotaggio e supporto alla guerriglia, operando dalle stesse montagne e foreste che avevano accolto i rifugiati.

Infatti la storia di Vallombrosa e Saltino durante la Seconda Guerra Mondiale è ricca di episodi di sacrificio e coraggio. Enzo Trapani, nato a Roma nel 1922, giocò un ruolo significativo nel rallegrare la comunità dell’Hotel Panorama durante l’inverno del 1943-44, organizzando varie attività per alleviare la tensione e il disagio della guerra. Successivamente divenne una figura influente nel cinema e nella televisione italiana, scoprendo numerosi talenti nel mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti dell’Hotel Panorama, vi erano anche persone di notevole rilevanza come la famiglia Brunner, originaria di Trieste e di origine ebraica. Questa famiglia, perseguitata a causa delle leggi razziali fasciste, trovò temporaneo rifugio a Saltino prima di emigrare in Svizzera e nel Regno Unito per sfuggire alla persecuzione nazista.

Un altro rifugio lo offriva la famiglia Paternò, di origini principesche siciliane, che possedeva il villino Alda a Saltino, che durante la guerra offrì rifugio sotterraneo dalla minaccia dei bombardamenti. L’episodio in cui Vito Paternò fu prelevato dai tedeschi, ma grazie all’intervento della comunità locale riuscì a evitare il pericolo imminente, testimonia la solidarietà e la determinazione delle persone comuni di fronte alla tragedia della guerra.

Durante la guerra anche la scrittrice Natalia Ginzburg, nata Levi nel 1916, si trovò coinvolta nella rete di protezione offerta da Vallombrosa. In quel periodo, la sua famiglia era separata: Andrea era affidato a Paola alla Piazzola sotto Fiesole, Carlo era con i nonni presso l’Hotel Panorama a Vallombrosa, mentre la piccola Alessandra era ospite di un istituto di suore. Nel racconto di Natalia Ginzburg e dei suoi figli, emergono anche dettagli sulla vita quotidiana durante la guerra: le difficoltà, i momenti di solidarietà tra gli ospiti dell’albergo, ma anche la consapevolezza costante del pericolo. L’arrivo degli Alleati a Saltino segnò la fine di un periodo di incertezza e pericolo, ma anche il ricordo di coloro che non avevano resistito fino ad allora.

Albert Kesselring e l’occupazione: L’occupazione tedesca si intensificò con l’avanzata delle truppe alleate, che portarono con sé bombardamenti e minacce di combattimenti diretti. Gli abitanti di Saltino e Vallombrosa si prepararono al peggio, cercando rifugio presso l’Abbazia di Vallombrosa mentre la guerra si avvicinava sempre di più alle loro porte. Albert Kesselring, Feldmaresciallo delle forze tedesche, stabilì il suo comando a Saltino nel giugno del 1944, aggiungendo ulteriore tensione e incertezza alla vita quotidiana degli abitanti locali. Nonostante le difficoltà, la comunità mantenne un senso di speranza e resilienza, affrontando la realtà del conflitto con coraggio e determinazione.

Il diario di Inge Wittum descrive il clima di terrore durante il passaggio delle truppe tedesche e l’avanzata degli Alleati. Inge racconta delle difficoltà quotidiane, delle preoccupazioni per i bombardamenti e della tensione costante. Il 19 giugno 1944, suo marito Herbert arrivò per portarla in Germania, affrontando un pericoloso viaggio tra bombardamenti e sparatorie. Il 16 aprile 1944, un rastrellamento sul monte Secchieta condotto dalla Guardia Nazionale Repubblicana e soldati tedeschi portò alla morte di otto partigiani e alla cattura di altri. Le vittime furono sepolte dagli abitanti di Montemignaio nonostante l’opposizione nazifascista.

A giugno 1944, Vallombrosa ospitava truppe tedesche, con il colonnello Müller che stabilì il suo comando lì. La presenza tedesca portò a saccheggi sistematici di alberghi e case, e gli abitanti nascondevano beni preziosi per proteggerli. Gli eventi peggiorarono ad agosto, quando i tedeschi intensificarono le requisizioni e i saccheggi, trasformando l’abbazia in una scuderia e saccheggiando il monastero. Il 17 agosto 1944, gli uomini di Vallombrosa furono radunati e molti furono deportati per lavori forzati. Ferdinando Porciani, impiegato dell’ufficio forestale, descrisse questi eventi nel suo diario. Gli uomini furono separati dalle donne e dai bambini e deportati, mentre le famiglie dovettero abbandonare l’abbazia.

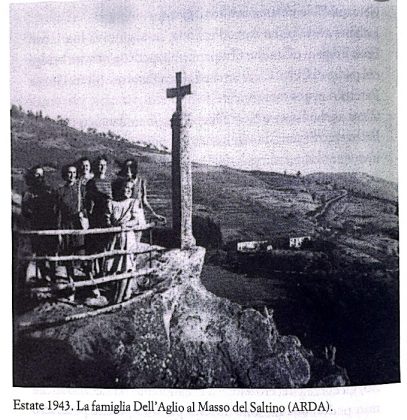

Questi resoconti testimoniano la durezza dell’occupazione tedesca e la resilienza degli abitanti locali durante uno dei periodi più difficili della guerra. Un episodio particolarmente tragico coinvolse Eugenio Moschini, conosciuto anche come “Buciccola”, e Andrea Fontana. Eugenio, bracciante e noto per essere un fervente sostenitore del fascismo, viveva con la sua famiglia nella località del Masso del Saltino, in una cappellina sconsacrata. Nel luglio del 1944, a causa di un ordine di sfollamento emesso dai tedeschi, la famiglia Moschini e altri civili furono costretti a trasferirsi a Cascina Vecchia, situata a circa cinque chilometri di distanza da Saltino, sperando di trovare sicurezza lontano dalla crescente violenza.Tuttavia, il 5 agosto 1944, Eugenio Moschini decise di fare ritorno a Saltino per controllare la sua abitazione e verificare se un suino che aveva nascosto fosse stato rubato. Purtroppo, durante il suo tentativo di ritorno, Moschini e Andrea Fontana furono fermati dalle truppe tedesche. Senza alcun processo o possibilità di difesa, furono accusati ingiustamente di far parte del movimento partigiano e immediatamente fucilati in prossimità della Villa Le Felci, dove i loro corpi rimasero abbandonati e furono ritrovati solo giorni dopo, in avanzato stato di decomposizione. Le testimonianze di questo evento orribile vennero fornite dai familiari delle vittime, come la moglie di Moschini e il suo fratello, che raccontarono dei loro tentativi di trovare informazioni dopo la scomparsa dei loro cari.

Fine del conflitto e ricostruzione. La fine dell’occupazione segnò l’inizio di un periodo di ricostruzione per Vallombrosa e Saltino. Le famiglie come i Paternò e i Trapani continuarono a vivere nelle loro proprietà estive, testimoniando la resilienza e la determinazione delle persone coinvolte nell’affrontare e superare le difficoltà del conflitto. Questi luoghi, con la loro storia di sacrificio e umanità, continuano a ispirare e insegnare le lezioni fondamentali della storia moderna. In conclusione, la storia di Vallombrosa e Saltino durante la Seconda Guerra Mondiale non è solo un racconto di resistenza e coraggio individuale, ma anche un tributo alla solidarietà e alla forza della comunità.