Nella zona del fondovalle di Laterina Pergine, fra il XIX e il XX secolo, furono attive ben sette tabaccaie, strutture specializzate nella coltivazione ed essiccazione di foglie di tabacco. Le tabaccaie iniziarono a sorgere durante il passaggio fra l’agricoltura e l’industria, rappresentando una delle principali fonti di sostentamento per le famiglie del secolo scorso. Fu proprio all’interno delle tabaccaie di Laterina che molte donne, negli anni ’50, iniziarono a lavorare nella nuova realtà industriale, cambiando finalmente il tessuto sociale precedente dove era l’uomo che provvedeva esclusivamente alla famiglia rilegando la figura femminile nell’ambiente domestico o contadino. Purtroppo però, come vedremo più avanti, le donne continuarono a subire ingiustizie e discriminazioni.

Il tabacco coltivato nella zona del Valdarno, fino alla metà degli anni ’50, era la varietà “Kentucky”, anche detto “il nero” dalla popolazione, e veniva usato per la produzione dei noti sigari toscani. La pianta del Kentucky non fu accolta subito bene dai contadini valdarnesi sebbene fosse robusta e rigogliosa, col tempo poi le piantagioni di tabacco vennero parte integrante del paesaggio di Laterina. Verso la fine degli anni ’70, il tabacco divenne un prodotto sempre più richiesto nel mercato cosa che portò all’ampliamento delle sue piantagioni, nel territorio di Laterina ben 48 ettari erano destinati alla sua coltivazione.

Il ciclo di produzione iniziava a novembre quando veniva preparato il “semenzaio”, il campo dove veniva piantato, a marzo, il seme piccolissimo della pianta di tabacco. I semi venivano mischiati alla cenere, distribuiti nel campo prescelto e, poi, o coperti di rena o fatti germogliare su un panno bianco inumidito. I “semenzai” rappresentavano una fase decisiva nel processo, infatti venivano preparati con cura, riparati dal sole e dal vento con teli di garza e molto spesso al tempo la semina seguiva anche le fasi lunari. Dagli anni ’60, la società Rimambra iniziò a mettere i semenzai dentro grandissime serre coperte dal nylon, dato che le alte temperature accorciavano i tempi di crescita.

Da maggio a giugno venivano tipicamente trapiantate le piante nel campo. Dopo il trapianto, le piante venivano controllate per giorni e si andava anche a sostituire anche quelle “sbagliate”, sempre sotto controllo dei superiori. Dagli anni ’60, il lavoro manuale venne sostituito da macchine specifiche. Molto interessante il fatto che, una volta terminata questa pratica, i semenzai venivano bruciati e distrutti per poi essere controllati dalla Guardia di Finanza per evitare il contrabbando o uso personale del tabacco.

Seguivano poi moltissime fasi: “zappettatura“, “cimatura“, dove venivano tolti da ogni pianta il fiore e le foglie in alto, la “scacchiatura“, cioè tagliare germogli nel fusto e la “sbranciolatura“, l’eliminazione delle foglie basse della pianta, meno pregiate.

“Il tabacco è una cosa un pò rustica, si direbbe una pianta piuttosto grezza, mentre è molto delicata: delicatissima!“, racconta Giuseppe Marchi in “Per un sigaro toscano” (libro scritto dalla scuola primaria di Laterina con la maestra Silvana Rossi nel 2003), infatti durante la stagione primaverile i lavoratori si recavano anche in processione verso Santa Maria In Valle per invocare la fine delle piogge o il loro arrivo oppure si invocava il santo Patrono di Laterina per risolvere il problema degli insetti. Venivano addirittura suonate campane nei campi per scongiurare il maltempo, ma anche posizionate delle croci di canna con in cima una frasca di ulivo per benedire il terreno.

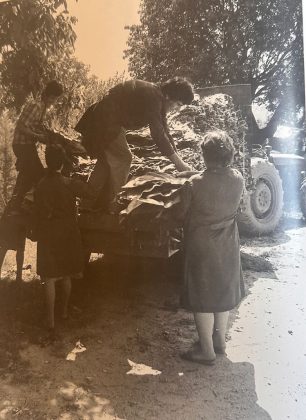

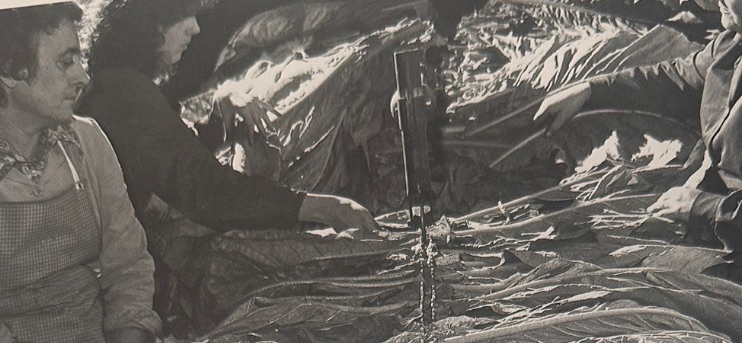

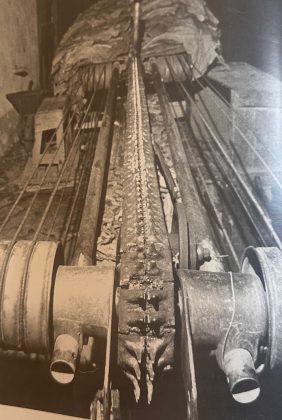

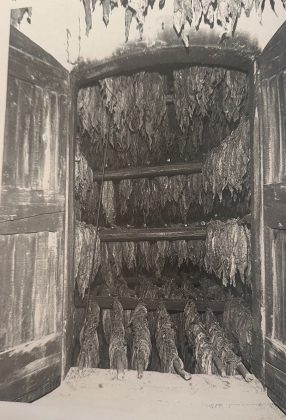

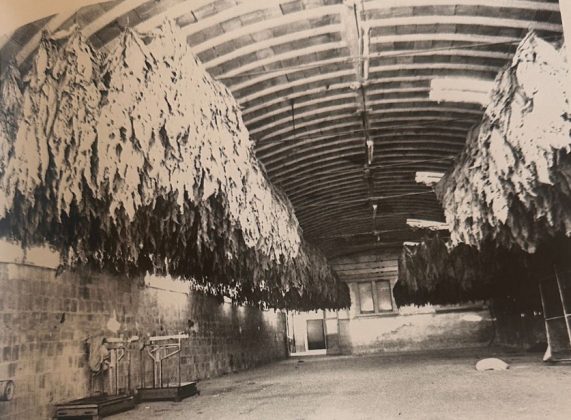

Quando le foglie di tabacco raggiungevano il colore giallo, le piante venivano raccolte. Si trattava di un’operazione estenuante, sotto il sole di agosto e settembre. Come si vede in foto, veniva messo in dei carri e portato nell’essiccatoio, dove le donne lo “infilzavano“: si legava uno spago ad un’estremità e con l’ago si infilzavano le foglie facendole ricadere, in alternanza, su un palo. Più tardi, anche questa operazione venne sostituita da una macchina, ma non fu accettata bene dalle donne dati i tempi veloci dell’infilatrice. Inoltre, era una lavoro monotono e stancante, che comportava una sostituzione di operaie notevole.

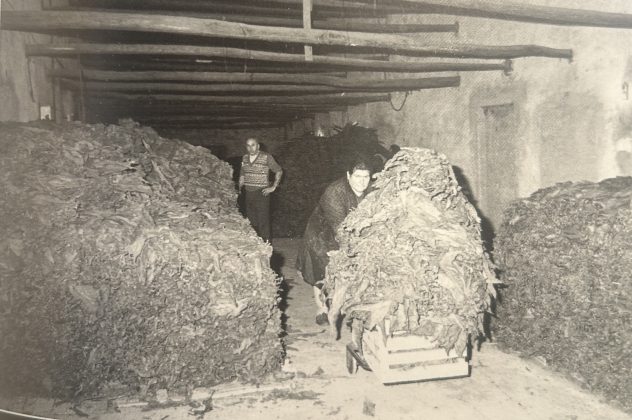

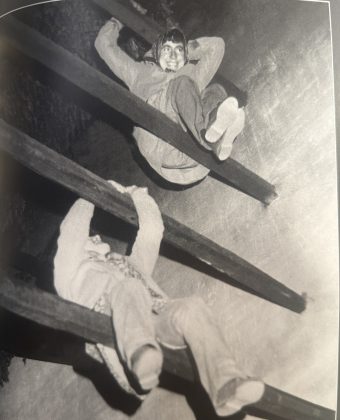

Si giunge così all’essicazione: il tabacco legato veniva portato dalle donne nell’essiccatoio, per “stendere” il tabacco su delle grossi travi. Le foglie vi rimanevano circa una settimana e poi venivano “tostate” ad alte temperature. Una volta pronte, le foglie venivano ammassate e ammorbidite con del vapore. Il ciclo si chiudeva con la cernita e l’ “imbottamento”: momento in cui le donne mettevano il tabacco in delle grandi botti per essere spedito, solitamente una stava all’esterno e passava il tabacco a una all’interno della botte. Molte di loro, però, non riuscivano a starci perché le esalazioni erano fortissime, infatti le operaie dell’imbottamento venivano scelte per la loro resistenza alla nicotina.

“Io, per esempio, ‘un ce la facevo a stare dentro (l’imballaggio di legno, botte) sempre, perché il tabacco contiene tanto nicutina e io ‘un la digerivo. Quando c’ero stata un pò, mi sentivo male. Tante volte mi sò sentita male. Allora, mi facevano stare un pochino ferma, andavo fuori un attimino e poi bisognava ritornar a lavorare: le nostre ore bisognava guadagnarle! L’imbottimento durava un mese- un mese e mezzo e non avevo voglia di mangiare: niente! Una volta una s’è sentita male, non si riprendeva, era svenuta, ci stette due/ tre ore così. La paura da morire! Quella nicutina la soffocava!”

(Testimonianza rilasciata da Clara Milaneschi)

Le botti piene di tabacco partivano così da Laterina all’inizio dell’autunno. Era un momento sentito dagli operai, ma che al contempo si proiettavano già ai seminzai, facendo ripartire il ciclo.

Tutte le fasi di antica produzione di tabacco a Laterina hanno un filo rosso che le unisce: la manodopera femminile. Dalle guerre mondiali, molte donne iniziarono a sostituire gli uomini all’interno delle fabbriche, cosa che continuò anche nel dopoguerra. Anzi nella coltivazione di tabacco molte di queste videro una naturale continuazione del lavoro che prima svolgevano nei campi di famiglia. Il lavoro, però, erano veramente duro, scandito da turni massacranti e sottoponeva le lavoratrici a sostanze dannose per la loro salute. Le testimonianze raccolte in “Per un sigaro toscano” rivelano, però, anche l’importanza sociale che le tabaccaie hanno rappresentato per queste donne del tabacco: un primo spirito di emancipazione, il senso di comunità e di aiuto reciproco. Sempre in “Per un sigaro toscano”:

“Qualcosa in più ci ha insegnato la tabaccaia! Perché ci ha insegnato a avere i nostri diritti, ci ha insegnato quello che poteva essere pe’ arrivare un domani a la pensione”

“Mi so’ saputa adattare. Subito ho fatto amicizia e poi mi so’ subito affezionata lì! A cosa mi è servito il lavoro in tabaccaia? Avrò avuto più esperienza de la vita! Mi sò saputa più adattare, dopo, anche cambiando lavoro, a stare con gli amici, cò i compagni di lavoro”

“Quando so’ entrato, c’era sedici-diciassette donne, quando sò uscito, c’era centoquaranta-centocinquanta donne. Per me èrin de le sorelle. Io gli ho voluto bene e loro han voluto bene a me!”

Con l’inizio degli anni ’80 la tabacchicoltura ha visto, però, un forte declino che ha portato alla cessazione di quasi tutte le attività e la maggior parte delle strutture sono state distrutte o trasformate. Una delle antiche tabaccaie di Laterina diventerà prossimamente una nuova residenza per anziani, ad esempio. Tuttavia, la storia delle tabaccaie di Laterina e il contributo delle “donne del tabacco” rimane un capitolo significativo nella memoria collettiva della comunità, testimoniando la resilienza e l’importanza del lavoro femminile nella trasformazione sociale ed economica della zona. Le testimonianze raccolte e i ricordi condivisi continuano a vivere, mantenendo saldo il legame con il passato e sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare la storia locale.

Le foto d’epoca sono state riprese dal libro “Cento anni di sindacato. La camera del Lavoro e del donne di Montevarchi e del Valdarno” di Carla Nassini e provengono dall’archivio fotografico Mario Frontani

Per un sigaro toscano, prodotto dalla classe IV della primaria di Laterina grazie alla guida della maestra Silvana Rossi (a.s. 2003/2004)